(C) CASSINA IXC. Ltd.

SCROLL

.

INTERVIEW

- 1)今回は、日本のカッシーナ・イクスシーでインスタレーションをしていただけるのはとても光栄です。

日本で展示をするにあたり、まず何をポイントにコンセプトを考えられましたか?

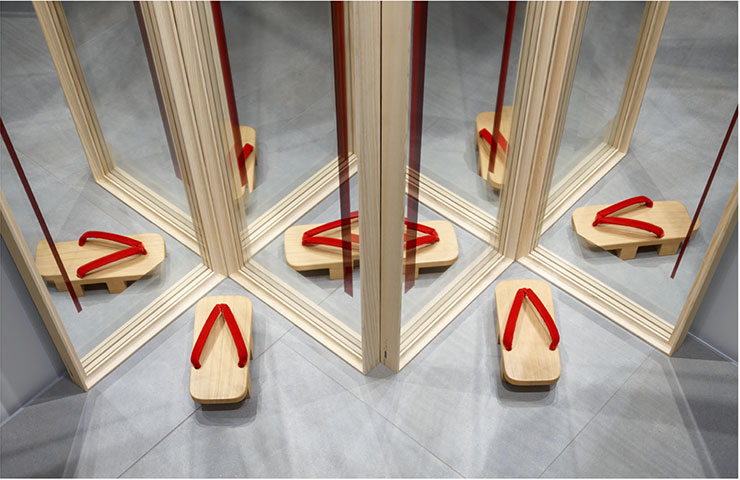

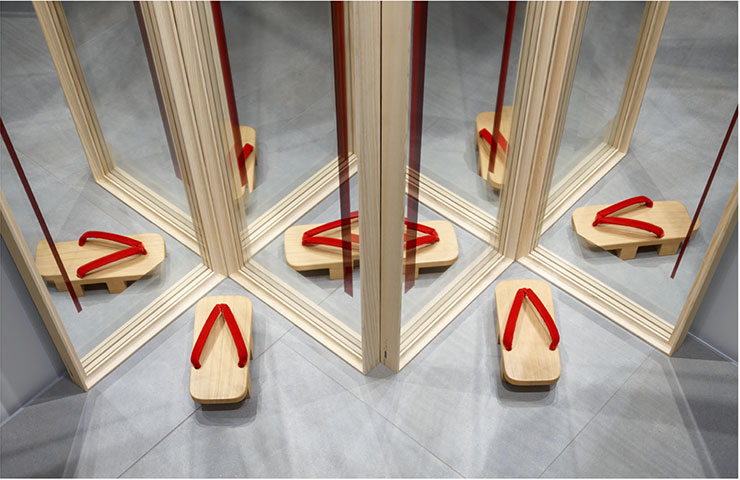

- 今回のインスタレーションを形にするにあたり、まず中心的なエレメントとしてミラーを据え、そこにFLOSの照明、さらにはCassinaのDNAの要素を入れ込む必要があった。

次に重要だったのはこのインスタレーションが「日本」という文化的なコンテキストの中に置かれるという点。そこで注目したのが「西洋から見た日本の文化がどういうものであるか」ということであった。まずは、自分が思い描く「日本文化」のエレメントをリストアップし、その中で何が今回の制作に取り込めるかを考えた。必ずしもそれは精神的なものではなく、どちらかといえば「形」のあるもの、例えは形式的な「セレモニー」であったり「何かを作る工芸的」なものであったりした。

その後、リストアップしたエレメントを12種類のミラー(正確に言うと、2種のミラーを合わせた展示があるので11種)と組み合わせ、それぞれに異なる11のストーリーを展開して行った。

これら11のストーリーはある時には組み合わされている要素とミラーとの間にデザインや形などの直接的なつながりがあったり、別のときにはそれぞれが互いに「ものづくり」に関係していることを感じさせたり・・・その一方で何ら意味をなさない抽象的な対比をさせるケースもあった。鏡というものは、そもそもものごとを投影するという機能を有している。11の異なるシーンがそれぞれ次のシーンを映し出して見えるよう、インスタレーションを繋いで行き、それぞれが個別のシーンでありながら孤立しないように作り上げた。

- 2)そのプランを考える上で、一番気をつかった点は何でしょうか。

- 日本のエッセンスを取り込む、という作業の中でデリケートだったのが、今回のインスタレーションが、「私自身が考える日本文化」を取り込んでいるものの、自分はそこまで深く日本の文化的背景・歴史・物語を知らない。はたして日本人は、このインスタレーションを見て心地良いのか、不快なのかがわからなかった。例えば「刀」を展示するのは刀の一振りで切り裂かれたように見えるミラーの展示と関連づけた為であったが、これはともすれば西洋でいう「銃」を展示するようなもので、不快なのではないか・・・など。そういった部分が一番難しかった。

- 3)進行のプロセスで面白かったこと、印象に残ったことはありますか?

- 今回、限られた日本の知識の中で極めて抽象的な方法を用いて表現をしている。

何を求め、なぜそのエレメントを選んだのか。例えば「こけし」を例に取ると、作品を考える前にかなりの時間を使って「こけし」について調べた。小さな工房で、職人がたった一本の「目」や「眉」を描くのにどれだけの時間を割き、集中力と魂を込めているのか。一筆一筆にどれだけの心と熱情を注いでいるのか。

抽象的な形でインスタレーションの中では取り上げているが、一つ一つの工芸品の裏には、深い精神性と伝統文化がある。選んだエレメントを深く調べるにつれ、言葉に表せないほどの強い衝撃を受けた。そういった意味で、日本について調べる過程で、その歴史的価値や精神性に触れられたことが最も印象に残ったと言える。

盆栽の例を上げると、ある日本の小学校で6歳の時から自分の盆栽を学校の屋上で育て、盆栽の師が「この盆栽は、君たちの代だけで終わるのではなくて、次の世代に受け継がれていくものなのだよ」ということを言い聞かせていた。つまり日本の文化というのは、現世だけでなく永遠に続く「時」というものを意識しており、それをしっかりと伝承しているという点で私自身が育った文化とは全く異なると感じた。

たとえこのような教育が日本ではレアなケースであるとしてもこうした土壌がこの文化には存在している。

今回季節柄断念した「四角いスイカ」もそうだが、四角いスイカ作りも盆栽に通ずるものがある。盆栽も四角いスイカもある意味「自然界」に人間が介在して行き、一定の力を加えて不自然にデフォルメし、違う形を作り上げるという点で共通している。やっていること自体は、植物を曲げたり縛ったり、あるいはスイカを金属の箱に入れて育てたりとかなりアグレッシブな物理的介入であるにもかかわらず、仕上がったものは繊細であり、我々が持つ「自然」に対する通念を覆すものである。私の国、イスラエルでは、果実の品種改良をする際、ミニトマトであれば普通のトマトの遺伝子を解析し、どうしたらニーズに応えるために小さくできるかという論理的・段階的なプロセスを踏む。一方日本では、手段と方法が「力技」でありながら最終的にはミニマリストで繊細かつ緻密な表現に到達する。両者は対極にあり、それがとても興味深かった。

- 4)今までのデザイナーとしての活動で、様々な国で活躍されていますが

その中で特に印象に残っている国はありますか? そしてそれは制作活動に影響をもたらせたと思われますか?

- さまざまな国に暮らし、旅したことがあるが、いついかなる時も観察を怠らず、自ら進んでその環境に浸かることによって、様々な形での潜在的な影響を受けている。特にイタリアでは何年も仕事をし、イタリア語こそ話せないが、情緒的には生まれたイスラエルとかなり近いものを感じている。両者は地中海性気質と言う点で非常に似ている。。

私のインスピレーションの源は、「見た」ものだけではなく「感じ取る」こと。基本的にはどの国に行っても自分一人で感じ取るのではなく、精神的、社会的に現地の人々と交流することによって、さらに深くその文化を知ろうとしている。そういう意味では、日本も私にとっては神秘的で象徴的、かつ強く惹きつけられる国だ。まだあちらこちら旅した訳ではないが、日本ではちょっと歩いただけで新たな発見があり、あらゆる局面でクオリティーの高さを感じ取ることができる。

360度見回しただけで細部に至るまで何かしら魅力的で感性に訴えるエッセンスがあり、この文化をより一層知りたいという気持ちに駆られる。余談だが、昨晩時差ぼけで眠れずホテルの部屋を見回しながら何とか眠りに就こうと思っていたところカーテンの裾とカーペットのすき間がぴっちり1mmだった。人生でかなりの数のホテルに泊まってきたがここまで極めている国はいまだかつてなかった。素晴らしい。どこに行ってもだいたいカーテンと床面との距離は1cm~5cm。私が言いたいのは1mmという数値的な精度の高さではなく、この仕事の裏に、誰かがしっかりと計測をし、限りなく完璧に近づけようという情緒的な追求を以てカーテンを作り上げているという点。その感度、感性と心意気に私は感動を覚えるのである。私の国はといえば、全くもってその対極にあり「見た感じ大体3メートルだな。3メートルで行こう。長くても短くても誰も気がつかないさ」というノリだ(笑)。

- 5)Ron Gilad氏の作品には、驚きと少しのユーモアとシニカルが合わさった魅力があると思いますがそのアイデアの源は、どういった所から来ていると思いますか?

- まずは自分の中にあるDNAと幼いときから育った環境によるところが大きい。

ナイーブであり、ものごとを純粋に捉えるというのはクリエイティブであり続けるための原動力であると考えている。また、もう一点重要なこととして言えるのは子供の頃から何を見るにつけてもありのままを受け入れるのではなく全て疑ってかかる事が多かった、親の言うことでさえね。(笑)「何故これはこうなのだろう?」と常に自問自答をし、簡単には信じず自ら探究する。

人は年を経るにつれ、様々なフィルターで物事を見るようになるが私自身、偏った見方をせず、自ら探究するという姿勢を保ち続けナイーブであるように心がけている。この考え方がどのように私の作品に反映されているのか、その一例を上げよう。

1999年に大学で学んだあと、NYに移って自分のデザインスタジオを開設しないかという提案を受けた。

その際、基本コンセプトとして自分の廻りにあるあらゆるデザインを「コンテナー=収めるもの」と「面」で捉えようと考えた。建築物であれば空間が「コンテナー」であり、床や壁が「面」である。階段を考えると一段上がれば下の段よりも高い「面」に身を置いていることになる。テーブルという「面」、チェアの座という「面」やシェルフも「面」として捉えることができ、部屋やライブラリーは「コンテナー」である。そんな中、私は大きな「コンテナー=空間」と「面」からなる建築物ではなく、自分の両手に納まる範囲のもの、つまり人のスケールではかれるものをデザインしようと考え、まずはフルーツボウルを手がけることにした。

目をつむり、「フルーツボウル」を思い描くと丸い形状のボウルが頭に浮かんできたが、何故そのような形になるのかをロジカルに考えてみた。するとフルーツボウルは「面」と「ボーダー(淵)」が融合して「コンテナー」を作り出している。そうと分かったら「フルーツボウル」という言葉と既成概念を外して「面」と「ボーダー」というエレメントを組み合わせ、皆が思い描く丸いフルーツボウルとは異なった一連のアイテムをデザインした。

ものごとをナイーブに認知する感性や現実に疑問抱くというプロセス自体が私自身をクリエイティブにさせ続けている理由である。つまり多面的にものごとを見ること、一方向からだけ見ることに発展性はない。自らの日ごろの概念をそのまま受け入れず、常に「re-question」(問いただす)ことを是としている。

- 6)デザインを考えていて一番楽しい時はどんな時ですか?

- 一言「never happiness」幸せなことはないかな(笑)。

ある一定のレベルの「歓び」はあるが「幸せ」は決してない。デザインは一時の「点」ではなく継続的な歩みでありプロセスである。直線的でもなく繰り返されることもない。あらゆるプロジェクトが異なる方向に向かっており新しい一歩を踏み出すことであるから。毎朝素晴らしいアイディアと共に目覚めることができたら幸せだが、そうはいかない。現実には、私のクリエイションの多くが私の庭で生み出されている。頭は常に働いていて、いわば頭と鉛筆と紙が連動している感じだろうか。それもたくさんのアイデアをどんどんスケッチして描くタイプの人間ではないので、1本の正確な線を時間をかけて丁寧にひいていくことが多い。

アイデアが「来た」時には歓びはない。スケッチをして、寝て、翌朝俯瞰してみて「これだ」というものが出来た時にようやく歓びを感じる。だがそこから再び苦しみが始まる。

スタッフに3Dの図面を描き起こさせ、内容をレビューし、組み立て、プレゼンをしていく作業は苦痛そのもの。でもその苦しみを乗り越えて最終的なデザインが形をなして出来上がった時に第二の歓びを感じ取ることができる。

- 7)日本でデザインに携わっている人やあなたのファンに対してメッセージをお願いします。

- 私はロックスターではないから、ファンなどいないが以下のメッセージをお伝えしたい。

日本は文化的に深く、歴史的・伝統的なものや繊細な感性があらゆる局面において息づいている一方、非常に刺激的で新しい発見が散りばめられている。皆さんは極めて恵まれた環境にいることに気づいてほしい。私は皆さんが日本に生まれたことにジェラシーすら感じる。とはいえ、ポジティブな面だけを強調するつもりはない。あえて、デザイナーとして言うなら、日本のデザインに携わっている方々には「小さな過ちを犯すことを恐れるな」、ということを伝えたい。恐れずに、どんどん「大いなる挑戦」をしていってほしいと願っている。

- Ron Gilad(ロン・ギラッド)

- 1972 年イスラエル、テルアビブ生まれ。

エルサレムにあるベツァエル美術デザイン学院でインダストリアルデザインを学んだ後、2001 年ニューヨークに移り、studio Designfenziderを共同設立。現在は主にテルアビブとミラノを拠点に活動。アート・ディレクション、プロダクトデザイン、展覧会、リノベーションなど、活動の範囲は幅広く、ミニマリスティックでありながらも巧みで遊び心のあるアプローチにより、数々の企業とコラボレーションを行っている。

Designer : Ron Gilad(ロン・ギラッド)